多彩传承 魅力昌都

2025年08月28日 10时35分

【字体:大 中 小】

【打印本文】

多彩传承 魅力昌都

——庆祝西藏自治区成立60周年系列报道

记者 多吉次仁 仁增罗布 西巴旺姆 尼玛吉 邱赵胤

在横断山脉的深情环抱中,怒江、澜沧江、金沙江宛如三条巨龙奔腾不息,并行向前。而昌都,这颗镶嵌在雪域高原上的璀璨明珠,正凭借其源远流长的历史文化和别具一格的自然禀赋,向世人娓娓道来那光辉灿烂的历史文明。

卡若遗址:文明之源

卡若遗址,作为西藏三大原始文化遗址之一,宛如一部尘封千年的史书,静静诉说着过去的故事。它距今已有4000 —5000年的历史,那古老的房屋遗址,仿佛还留存着新石器时代先民们生活的烟火气息;制作精美的石器,每一道纹理都镌刻着先辈们的智慧与巧思;色彩斑斓的陶器,如同穿越时空的精灵,生动地再现了那个时代先民们的生活场景。

这些珍贵的文物,是昌都文化起源的有力见证,让我们得以跨越时空的长河,窥探先辈们的勤劳与智慧,真切感受文明在这片土地上的萌芽与发展。

歌舞传承:文化之魂

文明的传承在藏东高原上以一种独特而坚韧的方式延续至今。在被誉为“热巴艺术之乡”的昌都市丁青县,歌舞早已不再仅仅是一种单纯的艺术形式,它已然成为藏族人民生活的真实写照,融入了她们的血脉之中。其中,祖华热巴舞传承至今已有900多年的历史,它宛如一朵在雪域高原上盛开的奇葩,以其独特的艺术魅力绽放出绚烂的光彩。作为藏族文化宝库中的瑰宝,这一古老的艺术形式承载着厚重的历史记忆,展现着藏族人民生生不息的文化创造力。

今年60岁的阿尼,是丁青县祖华热巴舞的第七代传承人。从14岁起,他便跟随母亲学习热巴舞,至今已坚守了40余年。如今,他将主要精力投入到热巴舞的教学与传承工作中,精心培养出了100多名学徒。阿尼一边熟练地展示着热巴舞的经典动作,一边感慨地说:“在党和政府的关心与支持下,热巴舞的传承与发展得到了有力保障。今年我们还荣获了首届‘红色昌都·振兴奋进’群众性舞蹈比赛一等奖。”

昌都的“三大歌舞”各具特色,丁青热巴刚柔兼具,舞蹈动作热烈奔放,节奏鲜明有力,仿佛是高原上奔腾的骏马;昌都锅庄舞步粗犷,充满了遒劲豪迈之气,蓬勃刚劲的舞姿展现出高原人民的坚韧与豪情;芒康弦子悠扬飘逸,舞者身姿婀娜,舞步轻快流畅,宛如山间潺潺流淌的溪流。它们承载着昌都人民的历史记忆、民族情感与精神信仰,极富传承的生命活力,是藏族文化艺术的瑰宝,更是中华文化宝库中一颗闪耀的明珠。

2006年,昌都锅庄、丁青热巴、芒康弦子舞被列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。昌都市文化和旅游局局长晋美表示:“‘三大歌舞’承载着昌都人民祖祖辈辈的智慧与情感。为了让这些珍贵的文化瑰宝在岁月长河中永放光芒,昌都不断探索、积极实践,走出了一条具有昌都特色的发展之路,向世界传递着中华优秀传统文化的独特魅力。”

硕督狮子舞:团结之象征

在昌都市洛隆县硕督镇,每当铿锵的锣鼓声响起,两只色彩斑斓的“狮子”便在人群中腾挪跳跃,它们灵动的身姿引得围观群众阵阵喝彩。这一传承数百年的硕督狮子舞,不仅是西藏自治区级非物质文化遗产,更是藏汉民族交往交流交融的生动见证。

70岁高龄的邓巴阿尼,是昌都市非物质文化遗产硕督镇狮子舞的传承人。从13岁起,他便跟随父亲学艺,至今已与这门艺术相伴了半个多世纪。老人笑着回忆道:“以前条件艰苦,我们用动物毛和泥巴做狮头,给毯子缝上动物毛发当狮皮。现在有了政府的支持,年轻人有了精美的演出服装和道具,还经常有机会去各地表演。”

由于年事已高,邓巴阿尼现在将工作重心转移到培养下一代舞者身上。从2015年起,在政府“非遗进校园”项目的支持下,他经常走进硕督镇小学,悉心指导孩子们学习狮子舞。在他的精心教导下,越来越多的孩子爱上了这门传统艺术,狮子舞的火种在年轻一代心中生根发芽。

硕督狮子舞,不仅是一种艺术表演形式,更是民族团结的象征。西藏昌都市洛隆县文旅局党组副书记、局长冯保祥介绍:“硕督狮子舞已经被列入西藏自治区非遗名录和洛隆县爱国主义教育内容。洛隆县持续加大保护与传承力度,已累计落实保护资金120余万元。”

嘎玛嘎赤唐卡:创新之光

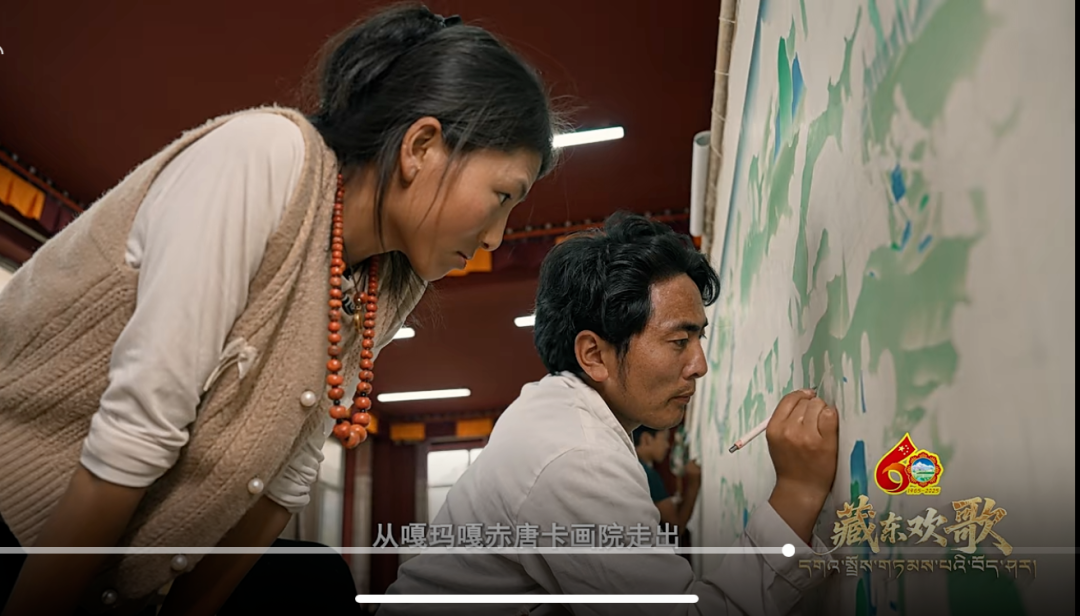

在昌都市卡若区嘎玛乡,这片被誉为“中国民间文化艺术之乡”的沃土上,有着600多年悠久历史的国家级非物质文化遗产嘎玛嘎赤派唐卡绘画艺术,正绽放出新的时代光彩。在党和国家的大力支持下,它迎来了创新发展的黄金期。 2017年,在卡若区以及嘎玛乡的扶持下,嘎玛嘎赤画派第十一代传承人丁增平措创办了嘎玛嘎赤唐卡画院。国家级非遗传承人嘎玛德勒与两位孙子共同担纲教学,他们毫无保留地将精湛技艺倾囊相授。画院不仅成为了技艺传承的殿堂,更成为了当地农牧民脱贫致富的重要平台。 平日里,画师们全身心地沉浸在艺术的世界中。从画布的精心制作,到颜料的细致研磨调配,再到线条的精准勾勒、色彩的巧妙晕染,每一道工序都严格遵循着嘎玛嘎赤画派独特的作画规范。更令人振奋的是,在福建援藏工作队的帮助下,画院大胆创新,推出了“唐卡漆画”,将传统唐卡与福建漆画技艺完美融合,开创出了一种全新的艺术形式。目前,画院已培养出200多名唐卡漆画画师,并在两个县(区)设立了工作室。 卡若区卡若康巴文化旅游景区管委会主任泽仁曲西介绍,嘎玛嘎赤唐卡画院积极组织参加国内外展览,吸引了世界的目光。同时,画院还与中央美术学院、四川大学等高校开展合作,为画师们带来了新的艺术理念与创作思路,促进了传统唐卡艺术与现代艺术教育的融合发展。丁增平措自豪地说:“我们培养的学员,基本上都能实现稳定就业。” 如今,嘎玛嘎赤唐卡艺术正以其独特的魅力,讲述着西藏传统文化在新时代的创新发展故事,成为促进各民族交往交流交融的文化使者。西藏昌都市卡若区委常委、宣传部部长孟亮表示:“唐卡绘画培训基地的存在,意义非凡。它既为延续传承嘎玛嘎赤唐卡绘画注入了新生动力,也为农牧民青年开辟了创业增收新路径。”

校园传承:希望之土

在非遗文化的传承过程中,校园成为了一片充满希望的沃土。“非遗进校园”的活动,让古老的非遗文化在青少年心中生根发芽,绽放出绚丽光彩。

2017年以来,昌都市相关部门创新性地将昌都锅庄、丁青热巴、芒康弦子等非遗舞蹈元素编创成适合青少年的广播体操。经过一系列的推广,这套广播体操现在已成为中小学校园里的一道靓丽风景线。 市文旅局德庆拥措介绍:“从舞台到操场,从传承人到青少年,这套非遗体操既保留了非遗舞蹈的精髓,又符合学生锻炼需求。这种非遗的创新传承,让学生们在课间活动中,就能近距离感受到非遗文化的魅力。”

昌都秉持“见人见物见生活”的活态传承理念,昌都还建成了非遗工坊、非遗传习基地、非遗旅游等特色项目,努力实现文化效益与经济效益的双赢局面。昌都非遗文化犹如一座璀璨的文化宝库,承载着藏东大地千年的历史记忆与民族情感。 党的十八大以来,昌都市以高度的文化自觉,推动非物质文化遗产在创造性转化、创新性发展中焕发新生,走出了一条特色鲜明的非遗保护传承之路。目前,全市已有国家级非遗项目10项,自治区级非遗项目41项,市级非遗项目百余项。西藏昌都市文化和旅游局局长晋美表示:“我们将继续深入挖掘非遗当代价值,让传统文化与现代生活相融共生,为铸牢中华民族共同体意识贡献文化力量。” 放眼未来,昌都非遗文化必将在守正创新中续写华章,在新时代焕发出更加耀眼的光芒,为传承中华优秀传统文化注入源源不断的生机与活力。

扫一扫在手机打开当前页

相关信息